親族との関係を表す「続柄」は、戸籍や住民票などの公的書類に記載されるため、正しく把握していないと自身との関係性もわからなくなります。しかも公的書類に記載される続柄は、基本的に申請した方から見たものではありません。親族のなかでの中心人物から見た続柄であることの理解が必要です。

本記事では、公的書類を作成・確認する際の続柄について、書き方を解説した上で、一覧表も紹介します。ぜひ参考にしてください。

続柄とは?

続柄は「つづきがら」と読み、親族の関係を表すものです。元々は「続き柄」が正確な表記ですが、官公庁で使われる際に、送り仮名を省略したため、一般でも送り仮名を省いた「続柄」として表記されるようになっています。

続柄の基本的な見方

冒頭でも触れたように公的文書に表記されている続柄は、必ずしも申請者本人から見た続柄だとは限りません。

たとえば、夫・妻・長男・次男の4人家族において、長男が自身の家族の住民票を申請した場合、世帯主である「夫」を中心人物として夫から見た続柄が記載されるのが基本です。

この場合、長男の続柄には「子」と表記されます。仮に次男が申請した場合でも続柄に表記されるのは「子」です。

そのため、世帯主である「夫」が住民票を申請した場合は、「本人」もしくは「世帯主」と表記されます。

これは日本が戸籍を基本としているためで、同一世帯に住んでいる場合、住民票は世帯主いわゆる親族の中心人物から続く間柄として続柄が表記されるのです。

続柄の表記が必要な主な書類

住民票の申請以外で続柄の表記が必要となる主な書類には次のようなものがあります。

確定申告

確定申告における申告書第一表に記載する続柄は、世帯主から見た申告者の続柄です。たとえば、自分が長男で父親の世帯に属している場合、世帯主は父親の氏名を表記し、自身は世帯主との続柄の欄に「子」と記載します。

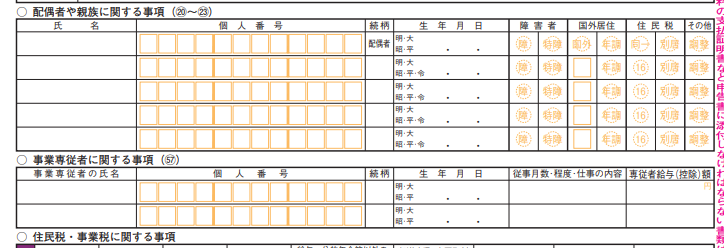

なお、扶養控除を受ける際には申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」に親族の個人番号(マイナンバー)などを記載する必要がありますが、こちらは申告者から見た親族の続柄を記載します。

年末調整

会社員で会社に年末調整を提出する際は、自身を中心人物として記入するのが基本です。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に世帯主の氏名を記入する欄があるので、たとえば世帯主が夫である場合は、「世帯主の氏名」欄に夫の氏名を記載し、「あなたとの続柄」欄に夫と記載します。自身が世帯主なら「本人」と記入します。

なお、控除対象となる配偶者や親族がいる場合は、その情報を記載する欄がありますので、そちらも「申告者から見た親族の続柄」を記載します。

例:

配偶者の欄に妻の名前を表記し「あなたとの続柄」に「妻」と記入。

16歳以上の子供がいる場合、扶養親族の欄に子供の名前を表記し、続柄に「子」と記入。

すべて申告者を中心人物として続柄を記入するのが年末調整の関係書類です。

婚姻届

婚姻届での続柄は、親を中心人物として記入するのが基本です。ただし、これまでの書類ではすべて「子」としていましたが、婚姻届の場合は第何子であるかを記入します。

長男・長女の場合は「長」、次男・次女の場合は漢数字で「二」と表記し、以降も同様に漢数字で「三」「四」と表記するのが一般的です。

なお婚姻届では、仮に両親が亡くなっている場合でも「父母」の欄にはそれぞれの名前を表記し、離婚している場合は父母それぞれの現在の氏名を記入します。

出生届

出生届は、父母を中心人物として表記するのが基本です。子供が第一子の場合は「長」と表記し、第二子以降は漢数字で表記します。

なお、この際の第一子とは同一の父母間における出生の順番です。父もしくは母にとって第二子、第三子であっても、それが同一の父母間での子供でない限りは、今回生まれた子供が第一子となります。

賃貸契約書

実家を離れて一人暮らしをする際、賃貸契約書に記載する続柄は住民票を移しているかどうかで異なります。

たとえば地方(実家)から東京へ出てきて一人暮らしをする際、住民票も実家がある市町村から東京へ移すのが基本です。引っ越し先の自治体に住民票を移す際には一人世帯となり、自身が世帯主となります。そのため、賃貸契約書の世帯主の欄の続柄には「本人」と表記します。仮に未成年であったとしても、住民票を移して世帯主になれば、続柄は「本人」です。

クレジットカードの申し込み

クレジットカードの発行を申し込む際の書類は、世帯主を中心人物として記入するのが基本です。

「世帯主との続柄」という欄があるので、申し込むものが世帯主であれば「本人」、父もしくは母が世帯主の場合は、「子」と記入します。なお、世帯主が祖父・祖母の場合の表記は孫ではなく「子の子」と記入します。

続柄の書き方一覧

続柄の書き方は、自分とその親族との関係によって複雑に分かれています。ここではケース別に一覧表にまとめてみましたので、ぜひ参考にしてみてください。

本人と関係が近い親族の続柄表記一覧

はじめに本人と血縁関係がある親族を中心に、続柄の正しい記載方法を確認していきましょう。

| 本人との関係 | 続柄表記 |

|---|---|

| 本人 | 本人 |

| 本人の親 | 父・母(実父・実母・養父・養母) |

| 本人の兄弟姉妹 | 兄・弟・姉・妹 |

| 本人の祖父母 | 父の父・父の母・母の父・母の母(祖父母) |

| 本人の親の兄弟姉妹 | 父の兄・父の弟・母の兄・母の弟・父の姉・父の妹・母の姉・母の妹 (父母の兄姉の場合:伯父・伯母、父母の弟妹の場合:叔父・叔母) |

| 本人の配偶者 | 夫・妻 |

| 本人の子供 | 子(書類によっては長(男女)・次(二)(男女)・三(男女)、第一子・第二子など) |

| 本人の子供の配偶者 | 子の夫・子の妻 |

| 本人の孫 | 子の子(孫) |

| 本人の兄弟姉妹の配偶者 | 兄の妻・弟の妻・姉の夫・妹の夫(義兄・義弟・義姉・義妹) |

| 本人の兄弟姉妹の子供 | 兄の子・弟の子・姉の子・妹の子(甥・姪) |

| 本人の親の兄弟姉妹の子供 | 父の兄の子・父の弟の子・父の姉の子・父の妹の子・母の兄の子・母の弟の子・母の姉の子・母の妹の子 (本人より年上の場合:従兄・従姉・年下の場合:従弟・従妹) |

夫の親族の続柄表記一覧

自分が妻の場合に、夫の親族と自身との続柄を表記する場合の一覧です。

| 夫の親族との関係 | 続柄表記 |

|---|---|

| 夫の親 | 夫の父・夫の母(義父・義母) |

| 夫の祖父母 | 夫の父の父・夫の父の母夫の母の父・夫の母の母 |

| 夫の兄弟姉妹 | 夫の兄・夫の弟・夫の姉・夫の妹 |

| 夫の兄弟姉妹の子供 | 夫の兄の子・夫の弟の子・夫の姉の子・夫の妹の子(甥・姪) |

| 夫の親の兄弟姉妹 | 夫の父の兄・夫の父の弟・夫の父の姉・夫の父の妹・夫の母の兄・夫の母の弟・夫の母の姉・夫の母の妹 (夫の親の兄姉の場合:伯父・伯母、夫の親の弟妹の場合:叔父・叔母) |

| 夫の親の兄弟姉妹の子供 | 夫の父の兄の子・夫の父の弟の子・夫の父の姉の子・夫の父の妹の子・夫の母の兄の子・夫の母の弟の子・夫の母の姉の子・夫の母の妹の子 (夫より年上の場合:従兄・従姉・年下の場合:従弟・従妹) |

妻の親族の続柄表記一覧

自分が夫の場合に、妻の親族と自身との続柄を表記する場合の一覧です。

| 妻の親族との関係 | 続柄表記 |

|---|---|

| 妻の親 | 妻の父・妻の母 |

| 妻の祖父母 | 妻の父の父・妻の父の母妻の母の父・妻の母の母 |

| 妻の兄弟姉妹 | 妻の兄・妻の弟・妻の姉・妻の妹 |

| 妻の兄弟姉妹の子供 | 妻の兄の子・妻の弟の子・妻の姉の子・妻の妹の子(甥・姪) |

| 妻の親の兄弟姉妹 | 妻の父の兄・妻の父の弟・妻の父の姉・妻の父の妹・妻の母の兄・妻の母の弟・妻の母の姉・妻の母の妹 (妻の親の兄姉の場合:伯父・伯母、妻の親の弟妹の場合:叔父・叔母) |

| 妻の親の兄弟姉妹の子供 | 妻の父の兄の子・妻の父の弟の子・妻の父の姉の子・妻の父の妹の子・妻の母の兄の子・妻の母の弟の子・妻の母の姉の子・妻の母の妹の子 (妻より年上の場合:従兄・従姉・年下の場合:従弟・従妹) |

そのほかのケース

公的書類のほか、手紙などで続柄を表記する場合の主な例は次のとおりです(一部血縁関係のない相手も含みます)。

| 本人との関係 | 表記方法 |

|---|---|

| 同棲相手 | 同居人 |

| ルームシェアをしている相手 | 同居人 |

| 内縁の夫・妻 | 夫(未届)妻(未届) |

| 内縁関係にある別の異性(既婚者の場合) | 縁故者 |

| 里親として預かっている子供 | 縁故者 |

| 内縁の夫の子供 | 夫(未届)の子 |

| 内縁の妻の子供 | 妻(未届)の子 |

| 養子縁組をしていない再婚した夫の子供 | 夫の子 |

| 養子縁組をしていない再婚した妻の子供 | 妻の子 |

パートナーシップ宣誓制度について

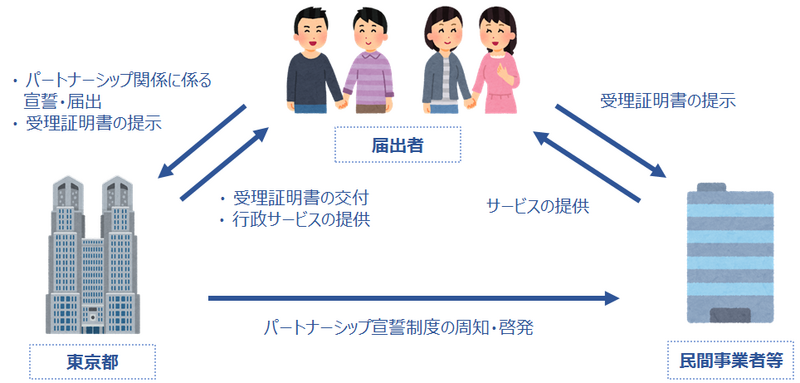

2015年11月、東京都の渋谷区と世田谷区において、「パートナーシップ宣誓制度」が施行されました。この制度は、各自治体が同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度で、2023年6月14日時点で300を超える自治体が導入しています。

パートナーシップ宣誓制度を導入している自治体では、住民票上、同一の住所に居住している同性カップルが、自治体の宣誓証明書を交付されている場合、互いの続柄を下記のように表記できます。

- 男性のパートナー:夫(未届)

- 女性のパートナー:妻(未届)

なお、この続柄は住民票に表記するには、次の書類を持って各自治体に申し出を行わなければなりません。

- パートナーシップ宣誓制度に基づく住民票の続柄変更申出書

- 居住する自治体がパートナーシップ宣誓制度により交付した宣誓証明書

- 戸籍謄本や婚姻要件具備証明書など独身であることを証明する書類

- 免許証や保険証など本人を確認するための書類

- 上記以外で各自治体の長が必要だと認める書類

また、次の事柄に該当する場合は、改めて自治体への届出が必要です。

- 転居届や戸籍届出などにより、申出の際に記載した事項に変更が生じた場合

- パートナーシップを解消した場合

- 住民票の続柄を「同居人」に戻す場合

※詳細は各自治体によっても異なる場合があるため、申し出をする際は必ず各自治体に確認をしてください。

続柄を記入および証明する際の注意点

続柄を表記もしくは証明する際にはいくつかの注意点があります。主なものは次のとおりです。

表記方法がわからない場合は表示例を参考にする

今回、続柄の一覧を紹介しました。しかし、提出する書類によっては今回紹介したものとは異なるケースも珍しくありません。そのため、続柄を記入する際は、表示例があれば表示例を参考にし、ない場合は係員や窓口で確認するようにしましょう。

表記した続柄の証明を求められた場合は?

提出する書類によっては、続柄の証明を求められる場合もあります。その際、血縁関係であれば戸籍謄本や出生届などの記載事項証明書を用意して提出するのが一般的です。

ただし、同居人や内縁関係のように血縁関係でない場合は、記載事項証明書では証明ができません。そのため、同棲やルームメイトをしている相手であれば、賃貸契約書を用意しておきます。同性のパートナーであれば、住民票を用意しておきましょう。

まとめ

続柄は「つづきがら」と読み、親族との関係を表すものです。なお、ルームメイトや内縁の夫・妻など、一部親族以外を表記する際にも続柄を用います。

たとえば、住民票の場合は、世帯主を中心人物として世帯主と自身の関係を記載するのが基本です。世帯主が父もしくは母の場合、自身の続柄は「子」となります。確定申告(申告書第一表)の場合も、住民票同様に世帯主を中心人物として自身との関係性を表記するのが基本です。

これに対し、年末調整関係書類の場合は、自身を中心人物として記載します。そのため、世帯主が父母であれば父母の名前を記載し自分から見た関係(父or母)を記入します。自身が世帯主であれば「本人」と表記するのが基本です。

また、書類により長男・長女でも次男・次女でも「子」と表記する場合もあれば、長男・次女など第一子、第二子などと表記する場合もあります。

なお、公的な書類以外では書類によって今回紹介したもの以外の表記をする場合もあります。わからない場合は必ず表記例を見る、窓口の担当者に確認するなどしてください。

続柄が間違えていただけで、書き直しになるのは時間も手間も無駄にするため、しっかりと確認した上で表記するようにしましょう。